2025年3月の22日から23日にかけて、One Month for the Futureのメンバーは、山口県宇部市にある宇部市石炭記念館や長生炭鉱跡を訪問しました。今回はチームのつながりを深めることがメインの旅ではありましたが、宇部にて見て、聞いて、考えたことは多くの人に共有したいと思いこの記事を書きます。

長生炭鉱とは何か

2024年に放映された「海に眠るダイヤモンド」というドラマの影響もあり、石油が使用される以前、石炭がいかに私たちの生活において必需品であったのか、そしてその生産の現場がどれだけ危険を伴っていたのかを知った人も多いのではないでしょうか。

長生炭鉱は宇部市の東部で操業されていた海底炭鉱です。宇部には多くの海底炭鉱があり、これが地域の経済を支えていました。そのうち、1932年に本格的に操業が始まったのが長生炭鉱です。この炭鉱の経営者で会った頼尊氏は、当時有名な技術者で、三井が開発不可能とした炭鉱開発を成功させた人としても有名でした。

長生炭鉱はもともと、大正時代に一度事故が発生し、「危険」であることが認知されており、使用されることがなくなった炭鉱でした。実際、当時の法律では海底下40メートル以下にある炭鉱は危険なため開発することが禁じられていました。しかし、昭和に入り、日本のエネルギー事情が切迫するにあたって危険な炭鉱の開発が許可されてしまったのです。

過去の事故の経験から長生炭鉱での石炭の生産が危険を伴うことは多くの宇部市民も認知することでした。当時の坑員のうちなんと75%もの人が朝鮮籍だったと言われています。では、多くの朝鮮半島の方々が望んでこの炭鉱で働いていたのかというとどうやらそれは違うようです。当時の記録を見ると、炭鉱での仕事開始前に「17名の逃亡者、さらに24名が脱走した」といった記録が存在します。さらに、抗員の宿舎は高い塀で囲われていたり、脱走した人は死に至るまで暴行を加えられたりと、脱走を防ぐ仕組みが何重にもなされていたことがわかっています。

実際、規模としては決して大きいわけではありませんでした。しかし、昭和に入り、第二次世界大戦といった状況においてエネルギー源は何よりも必要なものであり危険な炭鉱の経営は続けられたのでした。

水非常

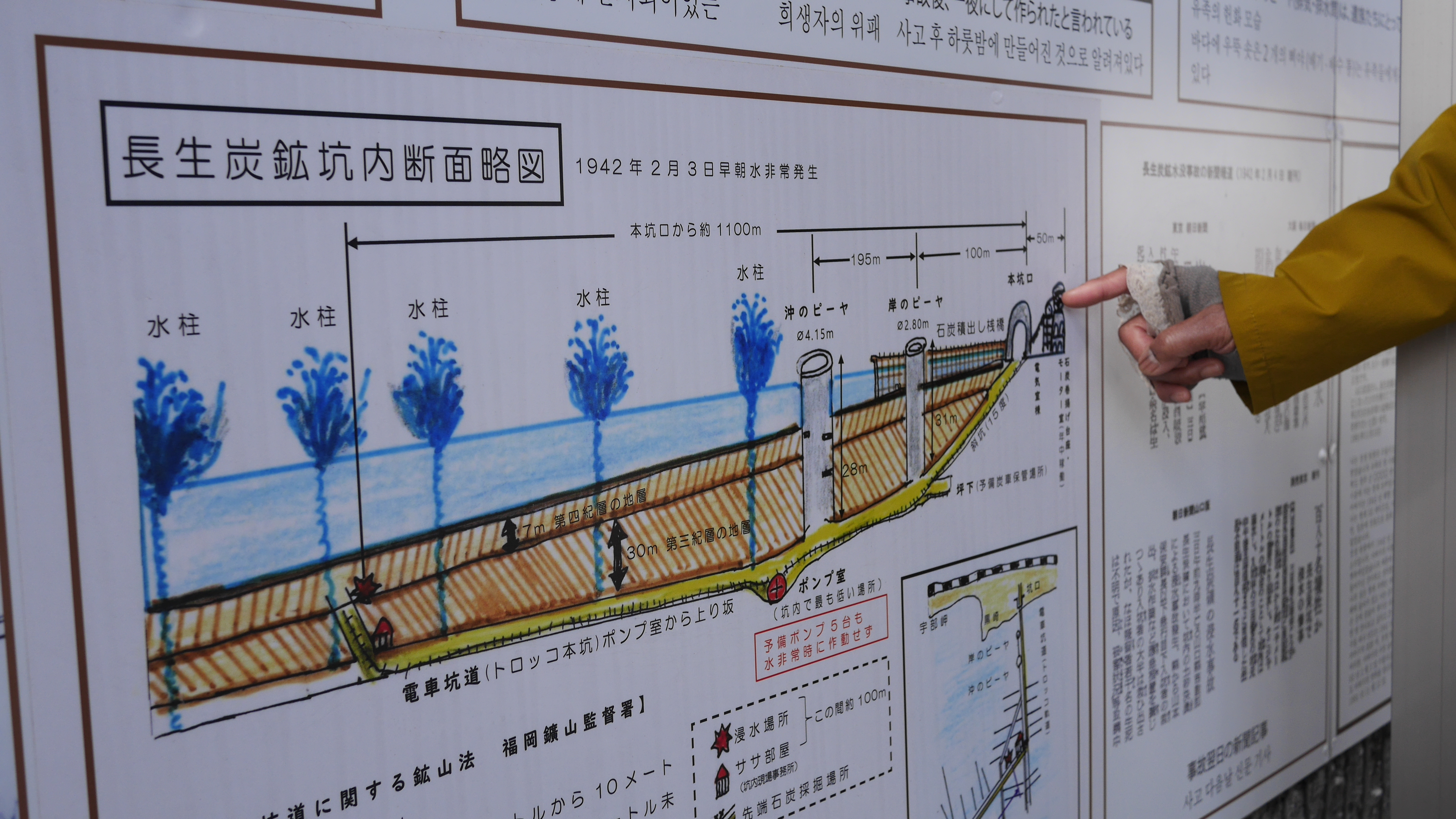

そして、起きてしまった水非常(=炭鉱での水災害)は1942年2月3日の朝でした。もともと、海底から浅いところを掘っているため、浸水被害が多く、継続的にポンプで浸水した水を吸い上げて坑道外に出す必要がありましたが、その日は前日から多くのねずみが外に逃げ出してくるなど、普段との違いが記録されていました。

多くの抗員たちも危険を察知し、「今日は入りたくない」と声を上げたと言います。しかし、国から一定量の石炭の拠出を求められている現場責任者は、暴力を用いて、抗員を坑道に入れ、無理やりに働かせたのでした。

そして、起こってしまった水非常では、結果として183名が亡くなりました。そのうち136名が朝鮮人労働者だったと言われています。

市民の活動

これだけの大きな被害が出たにもかかわらず、それから何十年もの間、人々の記憶には残りつつも特段活動がなされなかった長生炭鉱。その理由はいろいろと考えられます。まず、水非常が起きた翌日に二次被害を防ぐため、という名目で坑道の入り口がふさがれてしまいました。家族を追って、坑道に入るといった事件を防ぐためだったといいます。

また、当時補償金を支払って終わり、という状態に対して声を上げにくいという雰囲気もあったのではないのかと推測します。多くの被害者は朝鮮半島からやってきた人であり、独り身でやってきた人の家族は何が起きたかを知る由もありません。また、父親を亡くした家族は、社員寮からの立ち退きを強要されたというのです。

数十年もの間、「事故が起きたことは知っているが、詳しいことはわからない」という形で残り続けてしまったのです。

海岸から海を見ると、炭坑の排気・排水のために使われていたピーヤ(塔のような形)が海面上にしっかりと2本立っているのが今も見られます。ですが、約200柱ものご遺骨がまだ水没した坑道内に残されたままで数十年の時が過ぎたのでした。

これを変えようと立ち上がったのが「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会(以下、刻む会)」です。この会は1991年に山口武信先生によってはじめられました。はじめは

- 犠牲者全員の名前を刻んだ追悼碑の建立

- ピーヤの保存

- 証言、資料の収集と編纂

を目的として設立され、水非常のご遺族に手紙を出して、数十年前の家族の死を知らせる活動が行われました。中には、数十年間父親や息子がどこに行ったのかわからないまま、刻む会からもらった手紙で初めてその最期を知ったという方もいらっしゃるほどでした。その後韓国側にも同じく市民団体が立ち上がり、お互いを行き来しながらこの長生炭鉱に向き合う活動、慰霊の活動が継続されました。

当初活動の目的は、慰霊する碑を建立することにありました。亡くなった方を慰霊するだけでなく、そもそも多くの人には認知されていない状態であった長生炭鉱の歴史を後世に伝える、そんな想いのこもった碑でした。刻む会の長年の努力もあり、2013年になってやっと碑を建てることができました。ただ、碑を建てたことを喜んでいた矢先に韓国側から言われたのは、「あなたたちはこれで終わりだと思っていないか」という厳しい声だったのです。

水非常によって亡くなった人々の骨はまだ沈んだ坑路の中。この遺骨を掘り返すことが必要だと韓国側は伝えたのでした。これは、会にとって活動のあり方を見直す大きなきっかけになり、そこからまた再スタートを図りました。

刻む会は、クラウドファンディングを継続しながら、民間の手によって遺骨の収集を試みてきました。埋められてしまった坑口の発見、沈没してしまった坑路における探索にたどり着くまでには非常に長い時間がかかりましたが、すべて民間の努力によって達成されました。政府の支援を受ければよいじゃないかという人もいるかもしれません。しかし、現状、政府は積極的ではなく、会が直接韓国政府との協力の下で日韓の協力を仰ぐ活動も行ってきました。

今年に入り、数回にわたって遺骨の探索作業がダイバーとの協力の下で行われました。その努力と誠意が実りやっと8月の潜水調査で人骨が発見されるに至りました。刻む会の皆さんのこれまでの血と涙が混じる活動がやっと報われたのだと、私たちもみんなでその発見を分かち合いました。

3月に私たちが訪問した際には、「人骨のようなものが発見された」とちょうど潜水探索を行っていた地元のダイバーの方からの連絡がありました。結果的にそれは人骨ではなかったのですが、刻む会の代表の井上さんは力強く私たちに語り掛けてくれました。「たとえ見つからなくても、誠意を見せ続けることが必要なのだ」と。その歴史にしっかりと立ち向かう勇気ある姿勢は私たちが今後、どの様に歴史、そして未来に向かいうべきかを教えてくださいました。

約200柱ものご遺骨があるとわかっている坑路を前に私たちはメッセージを読み上げながら、このような暴力が二度と起きないように、そして現在もある差別を根絶することを誓いました。

私たちにとって北朝鮮の拉致問題が大事なように、韓国、北朝鮮の人にとっても自らの家族が連れていかれ、そして死んだ場所から骨だけでいいから戻してほしいと思うはずです。未来志向というのは、過去に対してできる限りの誠意をもって向き合うことが出発点なのではないか、そう私たちに教えてくれる井上さんの背中でした。

現在、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会ではさらなるご遺骨の収集に向けたクラウドファンディングを実施しています。

もしよろしければ、ぜひクラウドファンディングのページもご確認ください!