水俣ツアー2日目には、みなまたエコタウンの中核事業として2001年より水俣市でガラス瓶のリユース・リサイクルを行っている田中商店を訪問しました。田中商店は、資源循環型社会の構築を実現するため、廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進を行う会社が集まる、水俣産業団地「総合リサイクルセンター」に位置しています。田中商店では、ガラス瓶のリサイクルのみならず、環境モデル都市としてゴミ分別に力を入れている水俣市で、古紙リサイクル施設の事業にも取り組んでいます。田中商店によって作られた施設は、市民が資源を持ち込める場所として利用されています。

訪問当日には、田中商店社長の田中利和さんより、田中商店の工場を見学しながら、ビンの回収方法や洗浄の詳しい説明をしていただきました。主なリユース事業の流れは、東京などの大都市から回収した瓶を工場の洗浄機で洗浄し、綺麗になったビンを再度酒造メーカーに納品することです。ビン洗浄工程から出る廃水を減らすためにも、洗浄水の再利用率を上げていくことが今後の目標だということで、現在はその実験も行っているそうです。リサイクルできないビンに関しては、ビンを小さくカットして、水俣市内の道路舗装の材料として使用していたり、溶かして違う形やサイズのビンを作っていたりするそうです。

こちらが実際に田中商店の事業により実現した、水俣市内の道路舗装の材料の写真です。ガラスを道路に利用することで、排水性が高くなり、夜でも街灯の光を反射するため歩道の安全性にも繋がっていると教えてくださいました。また、ガラスびんのリメイク事業も進めており、リユースできないビンをガラス工芸品として生まれ変わらせ、販売をしているとのことです。田中社長自らのアイデアによって始まったということで、水俣営業所の中には数々の作品が展示されていました。さらに、ハンデキャップを持つ従業員や高齢者の積極的雇用も行っていること、福祉の観点からも地域を支えたいとの想いを共有していただきました。

水俣市立水俣病資料館を訪問

次に、水俣市立水俣病資料館を訪れました。1日目に訪問した水俣病歴史考証館が市民の力で作られているのに対し、水俣病資料館は水俣市が運営する資料館です。水俣病資料館は、水銀で汚染された海を埋め立ててできたエコパークに、1993年に設立されました。この資料館には、水俣病が発生する以前の不知火海の豊かな海や、水俣病が発生するまでの水俣市民の生活や漁業の営み、そして、水俣市における企業チッソの発展、水俣病の発生と拡大、水俣病の症状、救済と訴訟について、歴史の変遷ともにわかりやすく展示してあります。

1日目に訪れた考証館では、水俣病の被害を実際に経験された方々の視点から、当時の苦しみや思いに触れることができました。一方、水俣市立水俣病資料館では、水俣病の歴史や現状を整理し、公害の再発を防ぐための教訓を伝えることを目的に、行政の立場から全体的な情報が発信されていると感じました。二つの施設を通して、水俣病について異なる視点から学ぶことができ、理解がより深まったように感じました。また、水俣病発生の過程、そして現在にも続く苦しみの現状をさらに詳しく理解し、歴史の流れとともに理解する貴重な時間となりました。

エコパークにて、慰霊碑に祈りを捧げる

資料館の後に、水俣市エコパークの不知火海沿岸にある水俣病慰霊の碑を訪れました。慰霊碑のあるこの場所では、水俣病公式確認の日に由来して、毎年5月1日に「水俣病犠牲者慰霊式」が開催されています。この慰霊碑は、水俣病患者だけでなく、不知火海に生息していた魚や実験に利用された猫を含む、全ての犠牲者を慰霊するために、水俣病公式確認50年を記念して2006年に建てられたそうです。

水俣病による甚大な被害と、いまだに続いているその現状を目の当たりにし、これまで苦しみを強いられてきた全ての方々、そして、水銀汚染のためにドラム缶に封じ込められ、私たちが立っているエコパークの下に今も埋められている魚たちにも想いを馳せ、祈りを捧げました。

最後のワークショップで学びを深める

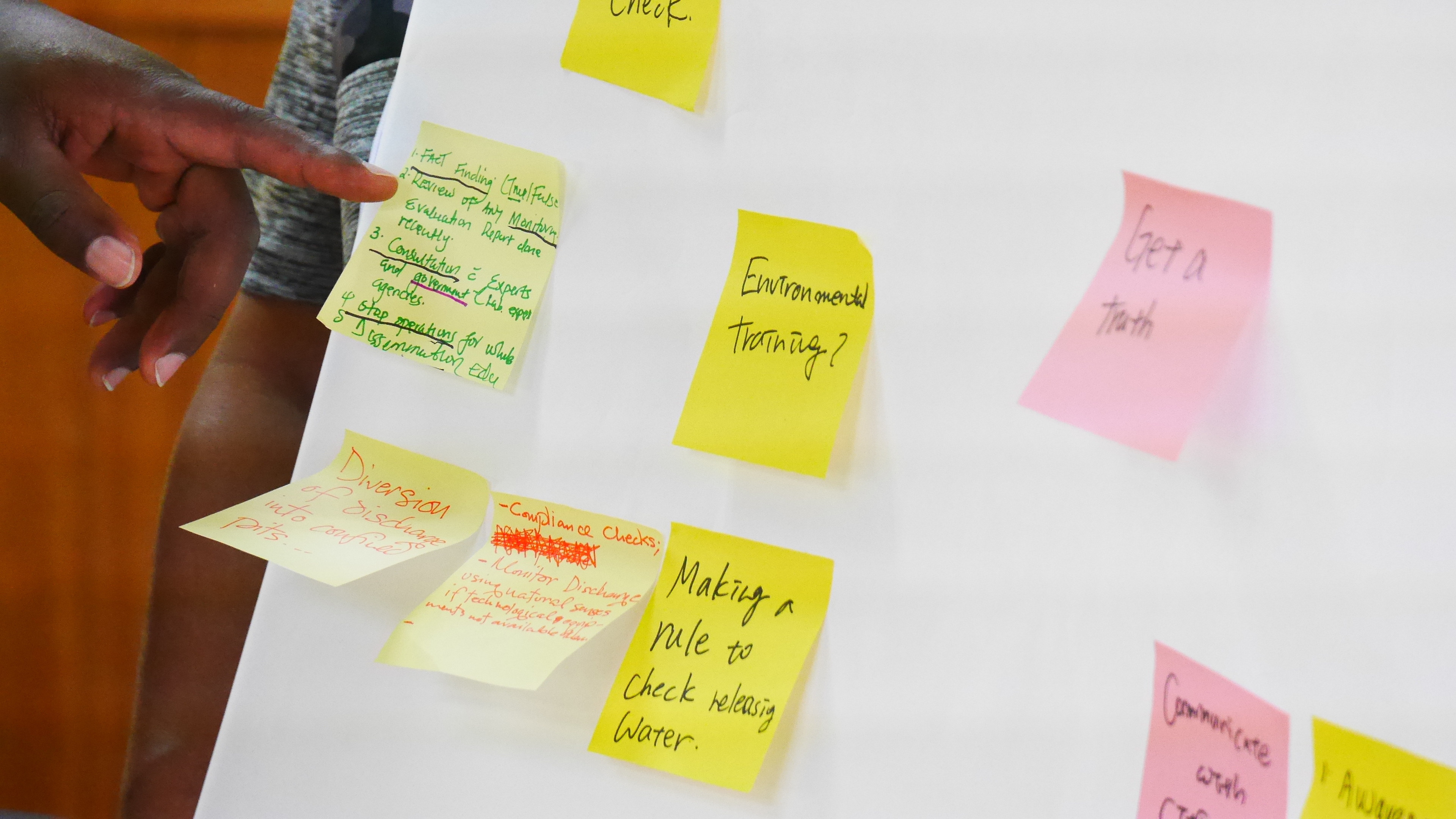

2日間の水俣スタディツアーを締めくくる参加者でのワークショップを、考証館に戻り行いました。3つのグループに分かれ、それぞれのグループが市民・行政・企業のそれぞれの立場に立って、意見を深めました。

それぞれの立場から以下の3つの質問に対する考えを議論し、まとめてもらいました。

- 水俣病を未然に防ぐためにできたと考えられることはなんですか。

- 被害者への救済支援のためにできたと考えられることはなんですか。

- 今後未来への被害拡大や、水俣病を繰り返さないためにできることはなんですか。

それぞれのグループが一つの立場になりきり、質問を通して意見を深めていきました。以下、3つの立場から出た意見をまとめています。

<加害企業のグループ>

汚染水放流における環境への影響について、事実の確認を厳しく行うべきだったということ、会社の中で環境汚染への知識を身につける研修や環境汚染に詳しい専門家が必要であったことが挙げられました。また市民との対話や、補償への真摯な態度と実施が不可欠であったという意見が出ました。

<行政のグループ>

経済の発展よりも、まず人々の健康や人権を守ることが優先されるべきだったという意見が出ました。そのためにも、司法の仕組みをしっかり整えることや、被害が起きた後には、被害者に寄り添い、補償や支援を行うことが大切だったという声もありました。また、「行政」と一言で言っても、国・県・市などそれぞれ立場や役割が違い、その関係がとても複雑であることも話し合われました。

<市民のグループ>

市民同士がもっと積極的に情報を共有し、個人ではなくコミュニティとして声を上げられる仕組みがあればよかったという意見や、初期段階から環境への影響を市民が一緒に見守る仕組みや何よりも、もっと市民、漁業に従事していた人や、特に海岸沿いに住んでいた人など、水俣病の被害に最も晒され、差別を受けてきた人々の声が反映されることが大切であったという意見が出ました。被害後には、チッソ企業による公正な補償制度、身体的精神的な治療に対する十分な支援が必要であったという考えが出ました。今できることとしては、環境問題への意識を高めるために、環境教育の機会を増やすことが大切だという意見が挙げられました。

グループで意見を話し合った後に、それぞれ発表をしてもらいました。そして、他の2つのグループは発表を聞き、発表で示された考えに対して、それぞれの立場からの意見を投げかけ、議論を深めました。あっという間の2時間という時間で、まだまだ話し足りないという気持ちが残りましたが、ワークショップを通して、水俣における市民、企業、行政、さらに一つ一つの立場の中にもさらに複雑な関係があることを知り、この問題の奥深さを実感できたように思います。

新水俣駅でクロージング

2日にわたる水俣スタディツアーを通して、水俣病を知らなかった海外からの参加者の方にも色々な視点から水俣病や現在の水俣市の取り組みについて知ってもらい、学び合うことができました。水俣が訴えかけていることは、日本に止まらず、世界各地へと伝わっていくべき大切な想いが溢れており、2日間ではまだまだ足りない、そう思わされる時間でした。

「環境にも人にも優しい、心身ともに健康な暮らしとは何か」、そして「経済発展とどうバランスを取っていくのか」。水俣が私たちに投げかけている問いは多岐に渡り、どれも現代を生きる私たちが目をそらさずに、向き合わなければならない大切な問題だと感じます。

これからも、もっと水俣病について考え続けていきたい、また「宝物」の詰まった水俣にまた戻ってきたいと、そう思えるスタディツアーとなりました。

JICA参加者の声

K.K.さん

The tour was well organised, very welcoming, friendly, accommodating and had lots of positive energy all around. The activity is never a low moment. I got a reasonable understanding of the Minamata disease disaster through the tour.

ツアーはとてもよく運営されており、温かく迎え入れてくれて、終始ポジティブな雰囲気に包まれていました。スタッフの皆さんは親切で柔軟に対応してくださり、安心して参加することができました。活動も常に充実していて、退屈する瞬間は一切ありませんでした。このツアーを通して、水俣病という公害について、しっかりと理解を深めることができました。

V.M さん

The tour and experience was amazing, as it had me in mixed emotions. I'd like to be more proactive in awareness building for our local communities but bearing in mind to continue at a step by step approach. I am so grateful to have met strong and young leaders as yourselves who have the passion and willpower to do what you do today. Please let's keep working together to save our planet.

このツアーと全体の体験は、本当に心を揺さぶられるもので、さまざまな感情が込み上げてきました。 地域社会での意識啓発に、これまで以上に積極的に関わっていきたいという気持ちが芽生えると同時に、物事を一歩ずつ着実に進めていくことの大切さも改めて感じました。情熱と意志の力を持って、今この活動に取り組んでいる皆さんのような、力強い若いリーダーの方々に出会えたことを、本当にありがたく思います。これからも一緒に、私たちの地球を守るために協力し合っていきましょう。

〜最後に〜

OMFは引き続き、水俣スタディツアーのような活動を通じて、社会問題を自分ごととして捉え、日常生活での選択や行動を通じて社会の課題に向き合う「きっかけ」を作って行きたいと考えています。OMFとのコラボレーションにご興味のある方は、どうぞお気軽にInstagramやメールでご連絡ください。

<参考資料>

- 「みなまたエコタウンパンフレット」

- https://www.city.minamata.lg.jp/kankyo/kiji003105/index.html

- 「株式会社 田中商店 水俣営業所パンフレット」