2025年5月31〜6月1日、One Month for the Future(以下OMF)は、世界各国から日本に環境行政のあり方を学びに来た研修生たちと熊本県水俣市を訪れました(JICA九州、ふくおか環境財団と協働で実施)。バングラデシュ、ホンデュラス、ケニア、ペルーなどからの参加者とともに、水俣病の歴史や、環境を大切にするまちづくりの取り組みを訪ね、サステナブルな社会をつくっていくために何が必要か、たくさんのヒントをもらいました。

一日目の水俣スタディツアーの様子を紹介します。

水俣病歴史考証館で、「水俣病」を学ぶ

OMFではもう何度もお世話になっている水俣病センター相思社さんは、水俣病患者さんのサポートのために設立された、民間拠点です。2024年には設立50年を迎え、いまもその歴史を現代に伝えている市民団体です。

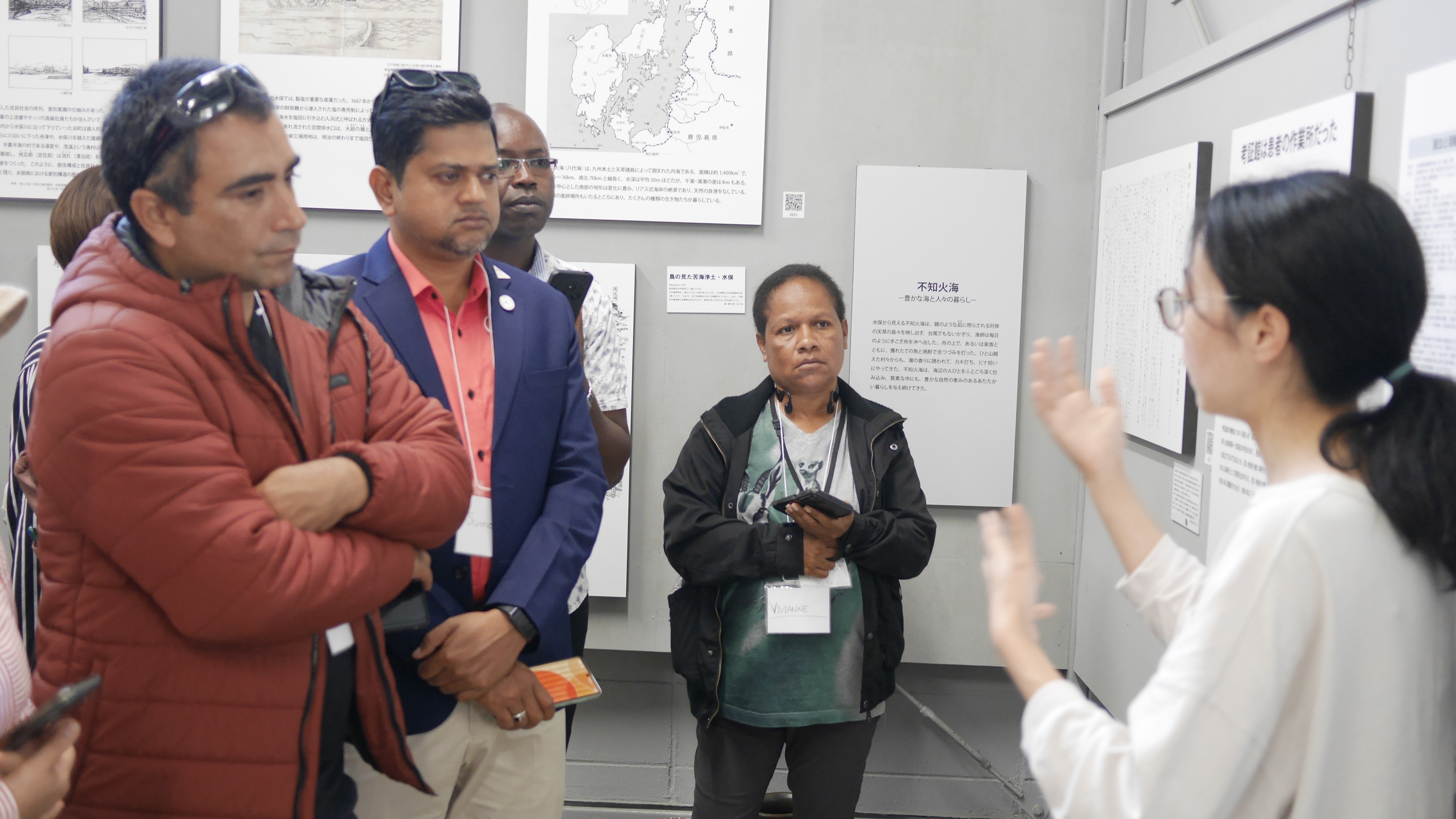

今回、水俣病をとりまく様々な「実物」の展示を大切にしている「水俣病歴史考証館」で、相思社の小泉初恵さんが英語でガイドしてくれました。

水俣では、明治時代まで不知火(しらぬい)海の漁業だけでなく、海水をもとにした製塩が行われていました。ところが、日露戦争のあおりで国が塩を専売することになり、水俣の人々は生業に困ることになりました。そこに招かれたのがチッソだったのです。チッソはもともと水力発電事業を行っており、その余剰電力を使おうと工場が水俣に作られたのです。

水俣はチッソの「企業城下町」として繁栄しました。まちの人口の10人に1人がチッソで働いていたそうで、その家族も含めると大勢の市民がチッソ関係者ということになります。水俣市長にチッソの関係者が就任することもありました。昭和天皇がチッソを訪問したことで、地域におけるチッソの権威はますます増したのだとか。

歴史的に重要な出来事は次の3つです。

- 1932年、チッソ株式会社が水銀を含む汚染水の排出を始めたこと。

- 1956年、水俣病の公式確認がなされたこと。

- 1968年、チッソ株式会社が汚染水の排出をやめたこと。

さて、1932年以降、アセトアルデヒドの製造プロセスより水銀を含む汚染水が処理されることなく排出され、海の生きものを汚染することとなりました。異変が現れ始めたのは1950年頃。1953年には最初の患者さんが見つかりました。

当初は奇病として恐れられましたが、原因究明の努力の末、それがチッソ水俣工場に由来する水銀汚染だということが判明。ところが、チッソは、チッソ水俣向上の附属病院の医師による猫実験によって1959年に自らが原因と知りながらそれを隠蔽。「今後チッソが原因とわかってもさらなる補償金は支払わない」とする見舞金契約を患者側と締結し、本来果たすべき補償の責任を放棄しようとしたのです(この見舞金契約はその後の裁判で「公序良俗に反する」として無効とされました)。

今回の研修生からは、この時代の日本における環境法制はどうなっていたのか?など、質問が次々になされました。この水俣病を含む公害事件がきっかけとなって公害対策基本法が制定され、環境庁(現在の環境省)の設立につながるなど、日本の環境保全においても極めて歴史的に重要な意味を持つことが確認されました。

吉永理巳子さんが語る家族と水俣病

水俣病歴史考証館で水俣病事件の概要を学んだのち、相思社にて、水俣病の語り部である吉永理巳子(よしながりみこ)さんより、ご自身の経験についてお話を聞きました。吉永さんは水俣病を語り継ぐ会の代表をされている方です。吉永さんはとてもやさしく朗らかに、参加者へのクイズを交えながら、その経験をお話くださいました。

吉永理巳子さんのお話

吉永さんは、当時の暮らしを次のように語ってくれました。

水俣の海のそばにある地域で、8人家族のひとりとして暮らしていました。祖父と祖母は魚を獲る仕事をし、父はチッソの社員。魚は栄養が豊富と思われていたので、海で獲れた魚をよく食べていました。

水俣病の公式確認よりも前の時期、父が「体の調子がおかしい」と言い始め、チッソ水俣工場の附属病院に入院しました。口のまわりが痺れる。しゃべるとき舌がもつれて話しにくい。それで病院に入院したけれど、原因も治療方法もわからなかったのです。1年くらい入院している間に回復し、一緒に家族写真を撮影しました。なんで入院している間に元気になったんだと思いますか?それは、病院ではあまり魚を食べなかったからだと思います。ときどき、獲れた魚を家から病院に持っていって父に食べさせていたりしていたのですが、それでも入院中は食べる魚の量が少なかったんです。回復したということで家に帰ってまた魚をたくさん食べるようになって、水俣病が悪化しました。そうしたら、痙攣が激しくなって、言葉も出なくなって、38歳で亡くなりました。私が5歳のときでした。父が亡くなったあと、祖父も水俣病になり、亡くなりました。

今日、水俣病のお話をしましたが、ここまで人に話せるようになるまで、40年かかりました。私にとっては、水俣病は忘れてしまいたい出来事だったのです。友達にも家族に水俣病患者がいるということは話せませんでした。それでも、私が水俣病のことを話すようになったきっかけは、今から約30年前に、水俣で「もやい直し」があったことです(注)

「もやい直し」のときに初めて、水俣病の本を読んだんです。本を読んだら、チッソのことも詳しく書いてありました。父が働いていたチッソという企業のことがその本でなんとなくわかりました。他の本を読んだり、話を聞いたり、というのがやっとその頃から始まったんです。そうしたら、私の父が亡くなった直後にも、もうチッソの排水が原因と疑われていたということもわかりました。水俣湾の魚が原因だろうということは、1957年くらいにはもうわかっていたんです。父はきっと、チッソに責任をとってもらいたかっただろうと思います。

(注:もやい直しとは、「人と人との関係、自然と人との関係が壊れてしまった水俣で水俣病と正面から向き合い、対話し協働する取り組み」(相思社『水俣病10の知識』より)です。水俣病事件は、水俣に住む人々の間に「患者側とチッソ側」のような対立的な構図をもたらし、率直に水俣病の話題を出すことができない状況が続いていました。そこで、さまざまな複雑な思いのある人々が対話を通じて対立を乗り越えようとする取り組みが行われました)

「水俣は宝箱」

参加者から、「私は『四日市ぜんそく』で知られる四日市の出身です。公害で知られる町に住むということはどういうことなんでしょうか?」との質問が出ました。吉永さんは、「水俣と言えば、水俣病がどうしてもつきまといます。でも、水俣というのは、いろんなことが学べる宝箱のようなところなんです。そんなふうに言えるようになったのはつい最近のことなんですけど」とやさしく答えてくれました。「水俣には山とか海とか、いろんな要素があります。この話を聞いてくれた人が何か1つ学んだことがあれば、宝箱から1つ何か受け取ってもらえたのだと思います」

吉永さんのお話を聞いた研修生からは「吉永さんは本当に強い人ですね」という感想が聞かれました。吉永さんのお話からは、一つどころかたくさんの宝物をいただいたような気がします。