美しい絵とはなんだろう。美しい映画とはなんだろう。

私たちが美意識という言葉を使うとき、その言葉は潜在的な先入観の上に成り立っている。あの音楽は美しい、と言ったとき、それはその人が知っている音楽や価値観との対比において美しいと呼ばれるのであり、その人が何を知っていて何を知らないかを暗に物語るものである。

絵を美しいと言うときも、私たちの美意識、つまり「何を美しいと思うのか」という前提が言葉となって曝け出されるのであり、それは私たちの視座が問われる瞬間である。その意味で富山妙子さんの絵は、私たちが安易に「美しい」という言葉を漏らすことを許さず、人の醜さや苦しみを通して美の本質を抉り出すような作品だ。

9月21日、福岡市総合図書館の『戦後80年:アジアと日本と戦争』という企画上映の一環として、土本典昭監督『はじけ鳳仙花 -わが筑豊 わが朝鮮-』を見た。土本さんといえば水俣病問題を扱ったライフワークが有名で、何度となく訪れた相思社の仏壇にご位牌があるのは知っていたが、浅学ながら映画はまだ拝見したことがなかった。

本作は、画家の富山妙子の原案によるもので、彼女が制作する作品を中心に描いたドキュメンタリー。日本に連れてこられた朝鮮人炭鉱夫を描いたリトグラフの制作風景。彼女の作品を使って、名もなき朝鮮人炭鉱夫の物語を語る「身世打鈴」などが挿入される。彼女の創作世界を映画は様々な観点から表現する。

炭鉱に関心を持って勉強していたこともあり、この宣伝文を読んですぐ足を運んだ。

一心に映画を観た。

これは文字にしなければいけないと感じた。

ただ困ったことに、これは文字にできないとも感じた。初めて水俣に行った時も同じ感想だった。

この映画は炭鉱や強制労働についての歴史を丁寧に説明してくれるものではない。むしろ、土本さんの目を通して富山さんの絵が切り抜かれ、その富山さんの目を通して朝鮮人炭鉱夫の姿が浮かび上がる二段構えの装置によって炭鉱が描かれていた。この映画の感想を文字にするためには、少なくとも富山さんの目が何を捉えようとしているのか、語られない部分も含めて知る必要があった。

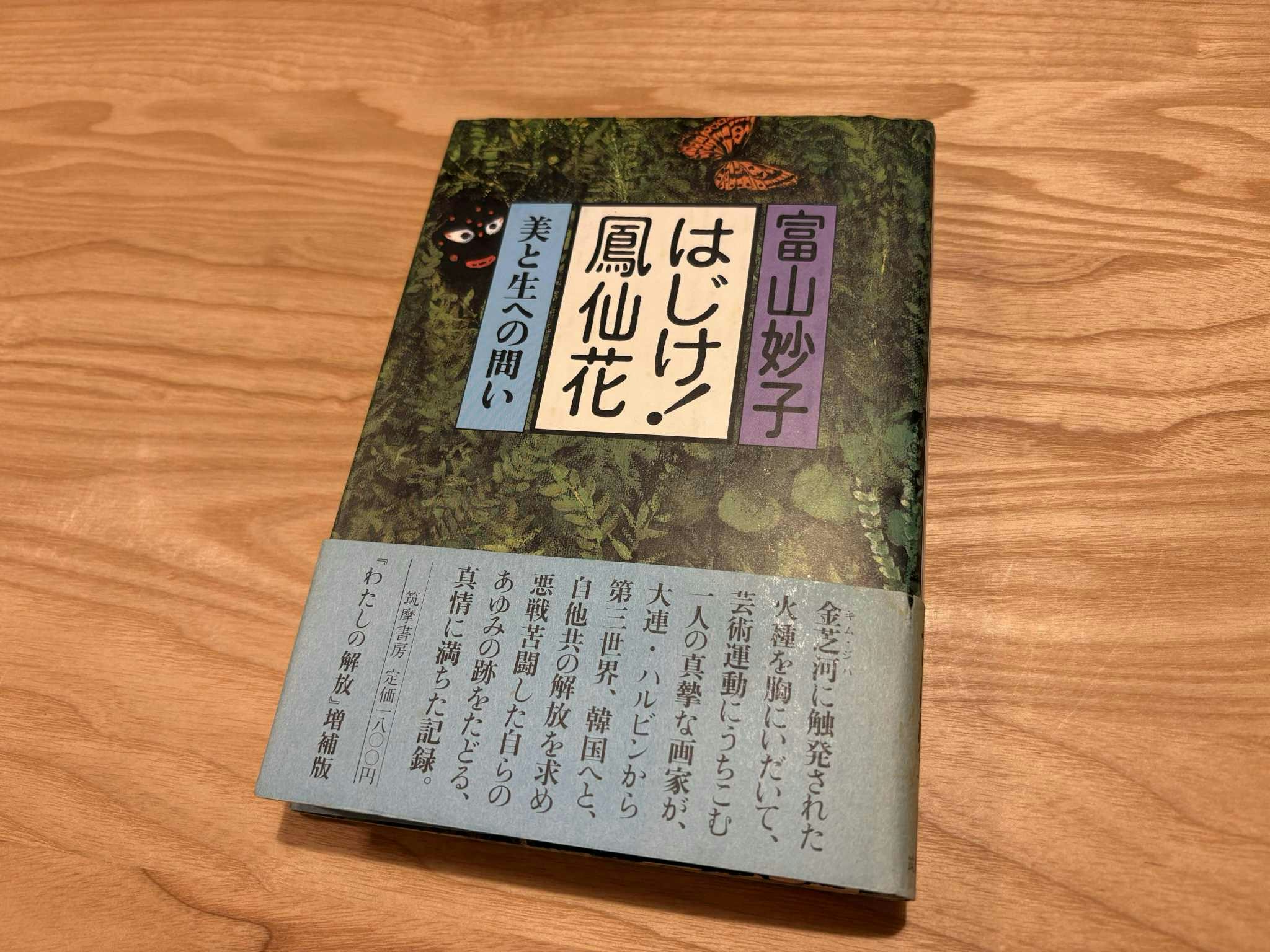

私は、画家・富山妙子という人について知るために、富山さんのご著書『はじけ!鳳仙花 美と生への問い』を古本屋に買い求め、仕事の合間に少しずつ読み進めることにした。

富山妙子さんは、1921年、神戸に生を享けた。戦前の大連とハルビンで十代の大半を過ごし、油絵に惹かれてからは、自由な美術学生の生活を夢みていた。だが時局は、戦争に向かって悪化する一方であった。

映画では、彼女を炭鉱の絵へと衝き動かす原体験が戦争であったと語られている。彼女は特攻警察の暴虐を記憶している。創氏改名で日本人姓に変えることを拒否した朝鮮人の同級生を記憶している。

のちに植民地支配の実相を知って、加害者としての日本人を彼女は憎んだ。富山さんは、「私は被害者としての日本人には興味がないんです」と言う。その言葉は、彼女が日本人であるからこそ衝撃的であった。

戦後、彼女は鉱山に心を惹かれ、写生を始めるようになった。その頃のことを次のように語っている。

息づまる緊張の連続だった坑内から地上に出たとき、太陽の光は、黄金の雨のように、さんさんと私の身にふりそそいだ。やがて夕映えはヤマを赤く染め、坑夫長屋に電灯がともり、夕餉がはじまった。ーー情緒や優美な世界をこの鉱山に求めることはできない。しかしここには力があり、人間のぎりぎりの労働と生活がある。美とはなにかーーいまの私にはバラや蝶や小鳥よりも、この泥まみれの生きる姿にこそ「美」が感じられる。

あたかも戦争という原体験から抜け出してきた、彼女自身の過去を反映するかのような記述である。彼女はそこから各地の炭鉱を訪れるようになり、貧困の底辺でもがき苦しむ労働者たちの姿を目の当たりにするようになった。

炭鉱を描いたところで何になるのか、労働組合に必要とされているものはもっと別なものなのではないか。そんな思いから、画家とは何なのか、私は脱画家を目指さなければいけないのではないか、との思いに駆られたという。

その後、三池闘争と安保闘争という二つの市民運動の「敗北」を経て、夢破れた富山さんは世界各国を旅するようになった。炭鉱離職者の移住先でもあったラテンアメリカに始まり、アラブ諸国やインドも訪れた。そして彼女が帰ってきたのが、1970年の韓国・ソウルである。

当時韓国では、漢江の奇跡と呼ばれた高度経済成長の陰で、朴正煕(パク・チョンヒ)率いる軍事独裁政権が民主化運動を激しく弾圧していた。

数十年ぶりに顔を合わせた女学校の同級生たちは、朝鮮戦争によってほぼ全員夫を失い、極貧にあえいでいた。

そのような世相の中、富山さんの心に闘争の火を灯したのは、政治的圧力に屈せず詩を書き続けた金芝河(キム・ジハ)の言葉だった。

このちいさな半島には、怨鬼たちの叫びが満ちている。外侵、戦争、暴政、反乱、悪疾と飢えのため死んで行った多数の人間たちの哭声に溢れている。その声の媒体、その恨みの伝達者。その歴史悲劇の鋭利な意識。わたしは、わたしの詩がそのようなものになることを望んできた。降神の詩として。

富山さんの絵はこの頃を境に、闇の奥底からこだまする解放への叫び、自由の狼煙へと変わっていったのかもしれない。

リトグラフについても触れたい。

リトグラフとは石版画のことである。石灰岩に酸をかけることで油性のインクを固定し、プレス機で印刷するその工程は、多くの人にとって馴染みのあるものではないかもしれない。富山さんは、リトグラフを表現の手段に選んだ理由を次のように語っている。

日本はむかしもいまも、隣国の人びとを深い闇においこみ、うすぼけたネオンの光をともして来たーーその日本人のひとりとして、いったい私は何をすればよいのだろうか……そのような状況と無縁なところで、絵を描く自分の姿が、ひどく空しいものに思われた。いま私にわずかにできることは、徐勝君*のこと、韓国のことを訴えることであるーーそれには油絵よりも白黒の石版画(リトグラフ)が、その内容にふさわしい表現に思われた。

*徐勝君: 1975年当時ソウル大学校大学院の学生だったが、スパイとして韓国政府に捕えられ、死刑判決を受けた。詳しくは学園浸透スパイ団事件(Wikipedia)を参照。現在では冤罪事件とされる。

映画の中で坑内の風景を描くときも、彼女は刷り上がった後の「黒」にこだわっていた。べっとりとした重みを持つその漆黒は、日光の届かない地中の暗闇を表すだけでなく、歴史の中に埋(うず)められた名前もわからない朝鮮の人たちの、聞こえざる恨(ハン)の呻き声でもあった。

絵は音声を持たないが、土本さんの作品は映画である。映画の中で語り手を見つけた富山さんの絵画は、にわかにその呪詛の声を露わにする。彼女のリトグラフは、否応もなく私たちの生理的なエネルギーを奪い去って、血や体液にまみれた剥き出しの内臓を提示するかのようである。それは美しいとは言えないかもしれない。だがそれは現実以上に現実的である。

富山さんがその芸術活動において目指したのは、生きるためのパンと、美の象徴としてのバラの抱擁である。それは、ふたたび金芝河の言葉を借りるなら、絵画制作と政治活動を対立したものとして見立てるのではなく、両者をともに「政治的想像力」を逞しくするものとして包含することである。

美しい絵とはなにか。芸術とはなにか。この問いは、金芝河の言葉との出会いを境に「なにを芸術と呼ぶか」に変容した、と彼女はその著書で語っている。

土本さんも、彼女のそうした生き方を写すことで、水俣と対峙する自身の生き方を投影したかったのかもしれない。

参考文献・URL

映画

- 土本典昭監督『はじけ鳳仙花―わが筑豊わが朝鮮―』(1984年製作)

書籍

- 富山妙子『はじけ!鳳仙花 美と生への問い』(1983年発行・筑摩書房)

この映画は、土本典昭監督のホームページを通じて一般公開されている。覚悟のある方には見てほしい。